- 相关推荐

从鲁迅《故乡》谈起的对话记叙文

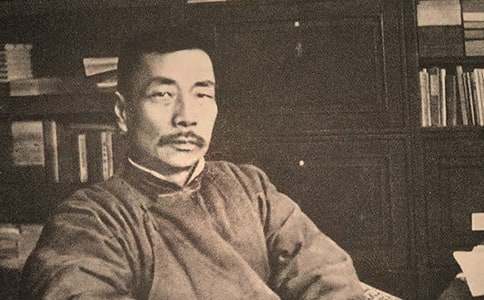

相信大家都经常接触到作文吧,特别是其中的记叙文,更是常见,记叙文是通过生动形象的事件来反映生活、来表达作者的思想感情的一种文体。那么记叙文应该怎么写才合适呢?下面是小编为大家整理的从鲁迅《故乡》谈起的对话记叙文,仅供参考,大家一起来看看吧。

从鲁迅《故乡》谈起的对话记叙文 1

对话(包括一人独白,两人或众人对谈等),是记叙文中经常运用的一种表现手法。对话这种形式看来很简单,似乎人人都会用,都会写,但是要用得好,写得活,深刻动人,却颇不容易,需要费一番苦心。

试以鲁迅的《故乡》为例。《故乡》用的是第一人称写法,全文主要是通过“我”叙述故乡的变化和“我”的感受。其中运用了许多对话:有“我”与母亲的对话,“我”与闰土的对话,“我”与杨二嫂的对话,以及“我”与宏儿的对话等。作者是怎样设计和安排这些对话的呢?在写作上可以给我们一些什么启示呢?

鲁迅自己曾经说过,作品中写人物对话,应该做到即使不描写人物的模样,也应该使读者看了对话,“便好象目睹了说话的那些人”。《故乡》中的人物对话正是如此。请看少年闰土的那些对话:

“这不能。须大雪下了才好。我们沙地上……什么都有:稻鸡,角鸡,鹁鸠,蓝背……”

“……我们日里到海边捡贝壳去,红的绿的都有,鬼见怕也有,观音手也有……”

情色彩和浓烈的抒情气氛,而且安排穿插也比较自由。

“……月亮地下,你听,啦啦的响了,猹在咬瓜了。你便捏了胡叉,轻轻地走去……

这些对话生动、形象,从内容到语气都具有鲜明的个性特征。读了这些话,确实可以不必借助其他描写,便好象目睹了那天真活泼、聪明伶俐、知识丰富而又纯朴热情的农村少年闰土的形象。

怎样才能写出人物个性化的语言呢?鲁迅在介绍他自己的经验时说,他写人物对话“决不说到一大篇”,而总是要经过精心的提炼和加工,“删除了不必要之点,只摘出各人的有特色的谈话来”。如“我”和少年闰土有一个多月的交往,谈的话一定很多,但作者在写少年闰土时,只选择了他介绍如何捕鸟、捡贝壳、看瓜、刺猹的.几段话。因为这几段话,最能显示少年闰土的个性特征。写杨二嫂,则选择象“贵人眼高”、“阔了”、“三房姨太太”、“八抬的大轿”、“阿呀呀”、“阿呀阿呀,真是愈有钱,便愈是一毫不放松……”等这样一些特定的词语和句式,以充分揭示其尖酸、刻薄和贪小、势利的小市民习气。

为了使人物语言个性更鲜明,作者还采取了对比、烘托等多种手法。如写少年闰土,除了直接摘引出他介绍怎样“捕鸟”、“刺猹”等的对话以外,还穿插了“我”的问话:“管贼么?”、“他不咬人么?”并写了“我”听了闰土的介绍以后的反应和心情:“我于是又很盼望下雪”,“我那时并不知道这所谓猹的是怎么一件东西……”,“我素不知道天下有这许多新鲜事……”,“阿!闰土的心里有无穷无尽的希奇的事……”等等。这些都不是可有可无的,对突出闰土的对话有对比和烘托作用。

值得注意的是,作者还善于从人物的性格变化中来描写人物的对话。如少年闰土说话滔滔不绝,语气明快流畅;而中年闰土说话断断续续,吞吞吐吐,三句离不开“老爷”、“规矩”、“磕头”,谈起生活,则是“非常难”、“不太平”、“收成又坏”等等。这些都深刻地反映了中年闰土的痛苦、麻木和迟钝,从前后对比中使人感到少年闰土和中年闰土简直判若两人。又如写“我”见到闰土,兴奋地喊道:“阿,闰土哥,──你来了?”闰土却恭敬地回答:“老爷……”这一问一答,深刻反映了“我”与中年闰土的关系的隔膜和变化。

此外,在对话的形式上,有的分行排列,有的不分行排列,有的注明说话人,有的则不注明。注明说话人的,或前,或后,或中,形式也不一样。这些并不是随意写来的,都和表达对话的内容、效果密切相关。最明显的是写杨二嫂出场一段话:

“我们坐火车去么?”

“我们坐火车去。”

“船呢?”

“先坐船……”

“哈!这模样了!胡子这么长了!”一种尖利的怪声突然大叫起来。

这里先是“我”和宏儿的“闲话”,说到“先坐船”,突然出现一声“哈!这模样了……”这是谁说的,没有交代,让你未见其人,先闻其声,从“闻其声”再去猜度其人,这就比先交代说话人,再写人物对话,效果更好。在形式上,前后两个人的话并列写出,“先坐船”后面用了删节号,表示说话已被打断,这样写,可以更显示出来人的“突然”、傲慢和无礼。下面再写“我吃了一吓”也就有根据了。

由此看来,要写好人物对话,不论是主要人物还是次要人物,都应力求做到个性化,都能从不同角度反映人物的思想、遭遇和命运。当然,对话的作用并不局限于此(虽然这是最主要的),在记叙文中,对话还有交代人物、事件,推动情节发展以及在文章表达上的调节和舒缓语气等作用。如“我”与母亲的对话,“我”与宏儿的对话,很明显的有承上启下的过渡和交代作用。

前面说过,记叙文一般总是以叙述为主。叙述性语言概括性强,容量大,节奏快,能在较短的篇幅里清楚扼要地介绍出较多的事实和内容,但它一般缺乏形象性和立体感。一篇文章,如果叙述性语言过多,往往会显得呆板、单调。而对话则比较具体、形象,有时更能直接揭示人物的心理活动和思想变化,在形式上也比较自由。因此,在大段叙述性语言里,如果适当插入一些对话,往往能起到调节和舒缓语气的作用。如《故乡》一开始,便通过“我”的叙述,描绘了故乡的破败景象和“我”的失望心情,还交代了“我”回故乡的目的,“我”与母亲的会见等。这些都是很重要的。但是,文章如果就这样一直叙述下去,未免会显得平淡、枯燥。于是,文章写到“我”和母亲谈搬家的事时,便插入了一段对话:

“你休息一两天……”母亲说。

“是的。”

“还有闰土,他每到我家来时,总问起你……”

三言两语家常式的对话不仅使文章的表达方式有了变化,而且很自然地引出了闰土,并点明了“我”和闰土的关系,又引起了“我”对少年闰土的回忆。

回忆闰土的文学较长,如果都用叙述性语言,也会显得冗长和累赘。作者又把叙述、描写和对话等多种手法结合起来,交替使用,这样就使得文章显得有起伏,有波澜,文气活泼而富于变化。

总之,叙述是作者在说话,对话是作品中的人物在讲话,这是两种不同的表达方式,但也不是相互对立的。有时,为了文字的简洁和有变化,也可以把人物对话改成叙述,或者把叙述改成对话。如《故乡》写“我”和母亲谈搬家的事,是这样写的:“我说外间的寓所已经租定了,又买了几件家具,此外须将家里所有的木器卖去,再去增添。母亲也说好……”这些内容和“我”回故乡的目的有关,应该交代,但对全文来说,这不是主要的,因此只在叙述中一笔带过了,如改成对话的形式,反而会喧宾夺主。又如,写中年闰土的景况,先是通过闰土的对话来叙述,接着又通过“我”和母亲的叙述加以补充,这样变换着写,效果就比单用一种写法好。当然,写人物对话,方法是多种多样的。在什么情况下运用对话的形式,怎样写人物对话,怎样处理好对话与叙述、描写等各种表现手法的关系,都要根据具体内容来确定。

从鲁迅《故乡》谈起的对话记叙文 2

阳光透过斑驳的树叶,洒在校园的长椅上。我和好友晓峰坐在那里,手里捧着语文课本,刚学完鲁迅的《故乡》,思绪还沉浸在那片萧索又充满故事的土地上。

“晓峰,你说鲁迅笔下的故乡,为什么会有那么大的变化呢?” 我率先打破沉默,心中满是疑惑。

晓峰扶了扶眼镜,思索片刻后说道:“我觉得是时代的原因吧。当时社会,农民生活困苦,像闰土,小时候那么活泼,后来却变得麻木不堪。那兵、匪、官、绅,把他折磨成了那样。”

我点了点头,脑海中浮现出闰土那一声 “老爷”,心中一阵刺痛:“是啊,闰土的变化太让人痛心了。还有那个杨二嫂,尖酸刻薄,和以前的‘豆腐西施’判若两人。感觉鲁迅不仅仅是在写故乡的变化,更是在写人的变化。”

晓峰目光望向远方,像是在思考着什么,缓缓说道:“对,这种变化反映出当时社会对人的压迫和扭曲。你看,少年闰土和‘我’之间,有着纯真的友谊,可是多年后再见面,中间却隔了一层可悲的厚障壁了。这层厚障壁就是封建等级观念造成的。”

我不禁感叹道:“鲁迅的文字真是犀利又深刻,他通过描写故乡的人和事,揭示了当时社会的种种问题。那你觉得,《故乡》里所表达的情感,放到现在还有意义吗?”

晓峰笑了笑,转过头看着我:“当然有意义啦。虽然时代不同了,但《故乡》里对人性、对社会变迁的思考,永远不会过时。现在社会发展了,可依然存在一些人与人之间的隔阂,还有对传统与变迁的思考。”

我若有所思地说:“确实,就像我们现在也会面临一些新的`挑战和变化,虽然和鲁迅那个时代不一样,但那种对生活、对人性的感悟,能让我们更好地理解自己和周围的世界。”

这时,上课铃响了,我们站起身,带着对《故乡》的思考,快步走向教室。这次关于《故乡》的对话,让我对这篇文章有了更深的理解,也让我明白,经典之作总能在不同的时代,引发人们深刻的思考。

从鲁迅《故乡》谈起的对话记叙文 3

春节期间,一家人围坐在温暖的客厅里,窗外的鞭炮声不时传来,为节日增添了几分热闹。我闲来无事,手中翻着一本鲁迅的文集,正好看到《故乡》这篇文章。

“爷爷,您读过鲁迅的《故乡》吗?” 我好奇地问坐在一旁的爷爷。爷爷已是古稀之年,头发花白,但精神矍铄。他推了推老花镜,微笑着说:“当然读过,那时候我们读书,鲁迅的文章可是必读的。”

“那您读《故乡》的时候,有什么感受呀?” 我迫不及待地追问。

爷爷微微眯起眼睛,陷入回忆:“我那时候生活条件也不好,读《故乡》,就觉得那里面写的农村生活太真实了。像闰土,从一个活泼的少年变成被生活压弯脊梁的中年人,那就是当时广大农民的写照啊。那时候社会,农民们一年到头辛苦劳作,却还是吃不饱穿不暖,封建礼教又束缚着大家的思想,让人看不到希望。”

爸爸在一旁听着,也加入了我们的谈话:“我读书的时候读《故乡》,感受又不太一样。我更多地是从社会变革的角度去看。鲁迅通过故乡的变化,展现了旧中国农村在半殖民地半封建社会下的衰败,也让我们看到了变革的迫切性。他希望打破旧制度,让人们过上新的`生活。”

我听着爷爷和爸爸的话,心中若有所思:“我觉得《故乡》里那种对童年纯真的怀念,还有对现实无奈的感慨特别打动我。像‘我’和闰土,小时候那么要好,长大后却变得如此陌生。而且文章里对未来的期望也很触动我,就像‘世界上本没有路,走的人多了,也便成了路’,感觉充满了力量。”

爷爷点了点头,语重心长地说:“时代在变,对文章的理解也会变,但《故乡》里反映的一些问题,像对美好生活的向往,对人性的思考,永远都有价值。你们现在生活条件好了,更要从这些经典里汲取力量,珍惜现在,创造更好的未来。”

爸爸也笑着说:“没错,经典就是经典,不同的时代都能从中读出不一样的东西。希望你能多读经典,对人生有更深刻的认识。”

这场关于《故乡》的对话,在浓浓的年味中展开,让我感受到了三代人对经典的不同解读,也让我明白,经典作品就像一座宝藏,无论何时开启,都能带给我们无尽的启示。

【从鲁迅《故乡》谈起的对话记叙文】相关文章:

从鲁迅《故乡》谈起的记叙文10-14

故乡鲁迅10-03

鲁迅故乡说课稿11-06

鲁迅《故乡》教案10-08

鲁迅笔下的故乡11-23

鲁迅的故乡在哪07-11

鲁迅的故乡赏析11-04

故乡鲁迅课件10-31

关于文学对话的鲁迅手记10-18